우연히 보스톤 레드삭스의 홈구장인 펜웨이 파크에 갈 수 있는 기회가 생겼다. 두 달쯤 전에 보스톤으로의 출장 일정이 확정되면서 보스톤의 경기 일정을 살펴보고 표가 남아있는지 확인한 후 바로 입장권을 예매할 수 있었기 때문이었다.

이 팀의 팬덤도 장난이 아닌 것으로 알고 있었고 그래서 표가 거의 남아있지 않을 것이라 했지만 다행히도 나쁘지 않은 자리에 한 장씩은 군데군데 자리가 비어 있었다. 다행히도 표를 사는데 큰 어려움은 없었다. MLB 홈페이지에 연결된 각 구단 홈페이지에서 경기 일정 및 빈 좌석을 확인하고는 바로 구매, 예약 내용 확인 메일 발송 및 입장권 인쇄까지 마쳤다.

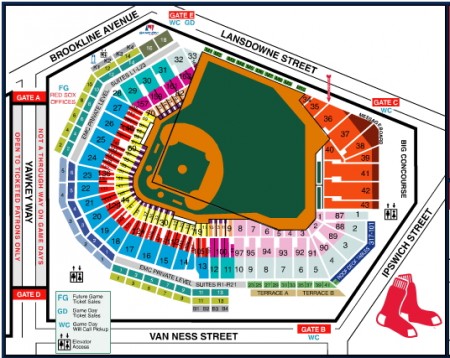

내야석 약간 먼 쪽, 잠실 기준 yellow석쯤 되는 곳의 입장료는 55달러, 수수료 등을 합해 약 60 달러정도였다.

펜웨이 볼파크 좌석 배치도(출처: boston.redsox.mlb.com, 이하 "구단 홈페이지"). 가장 비싼 자리는 green monster라 불리우는 좌익수쪽 외야석 위 높은 곳으로 한 사람에 165달러이며 그 다음이 홈 뒷쪽 노란색 지역이고 우익수쪽 외야와 3루쪽 먼 곳은 30달러 이하다.

경기 당일, 지하철 안부터 분위기는 심상치 않았다. 보스톤 저지를 입거나 모자를 쓴 많은 사람들이 지하철 안을 가득 채우고 있었고 이들은 예외없이 Kenmore역에서 내렸다. 젊은 남녀나 어린아이들뿐만 아니라 나이든 팬들도 하나같이 저지와 모자를 갖춰입고 있었다. 경기 시작 두 시간쯤 전부터 경기장으로 가는 길목은 보스톤을 응원하는 팬들로 가득 메워졌고 경기장 앞의 식당과 펍은 사람이 북적거렸다.

보스톤 레드삭스의 홈구장 펜웨이 볼파크는 1912년 건설되었으며 두어달쯤 전인 지난 4월 20일, 개장 100주년 기념식이 열렸다. (이날 보스톤은 숙적 뉴욕 양키스와의 경기에서 홈런 5개를 맞고 2-6으로 패했고 다음날은 6회초까지 9-1로 리드하던 경기를 7, 8회 각각 7실점하며 9-15로 내주는 꼴데같은 경기를 한다)

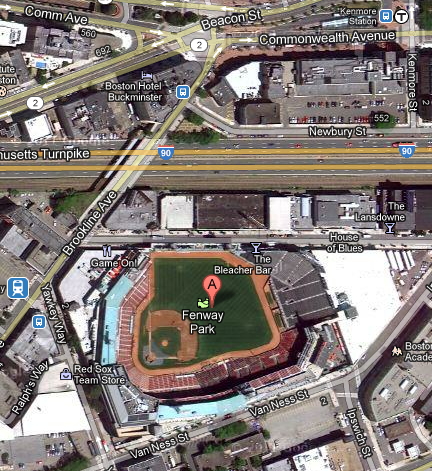

미국에서 가장 오래된 야구장 중의 하나인데 현재 보스톤의 번화가인 Hynes역과 오래된 시가지 Copley역의 다음 역인 Kenmore역 부근에 있어 접근이 편리하며 메사추세스 턴파이크(유료 고속도로, ‘프리웨이’라는 무료 고속도로와 구별됨) 바로 옆에 위치하고 있어 구장 부지의 모양이 약간 길쭉하다. 이런 땅에 야구장을 지으려다 보니 좌익수쪽 외야 담장은 매우 높게 만들 수밖에 없었던 것 같고, 그래서 green monster가 만들어지게 된 것 아닌가 싶다.

경기 시작 전에 경기장 주변을 돌아보았다. 1루쪽 담장에는 보스톤이 우승한 해를 기념하는 깃발들이, 외야쪽 담장에는 팀을 빛낸 선수들의 이름과 등번호가 적혀있었다. 베이브 루스, 싸이 영, 테드 윌리엄스 등 야구팬이라면 한번쯤은 들어봤을만한 선수들이 모두 이 팀 출신이다. 한쪽에는 테드 윌리엄스가 암투병중인 아이를 격려하는 모습을 담은 동상과 함께 1930년대 보스톤에서 활동하던 네 명의 선수들의 모습을 담은 ‘동료들 Teammates’라는 제목의 동상도 있었다.

경기 시작 2시간쯤 전, 입구 부근의 도로가 차단되고 게이트가 설치된 후 입장이 시작되었다.

경기장은 밖에서 보던 것보다는 컸다. 당연한 얘기겠지만 그린몬스터쪽 말고는 늘 보아오던 야구장과 같은 크기였다.

가장 놀라웠던 점은 관중석과 선수들이 경기하는 곳이 매우 가까웠다는 것과 관중석의 그물이 홈플레이트 뒷쪽에만 설치되어 있더라는 사실이었다. 관중과 선수 사이의 거리가 가까우니 경기 보기에 좋았고 내야석쪽에 그물이 없으니 시야를 방해하는 무언가가 없어서 아주 좋았다. 또 다른 신기한 점은, 외야석과 내야석의 구별은 있었지만 내야석들 사이에는 경계가 없어 자유롭게 오갈 수 있었다는 것이었다. 즉, 1루 외야 부근의 내야석부터 3루 외야 부근까지의 좌석이 모두 연결되어 있어서 마음대로 다닐 수 있고 경기 시작 전에는 (그리고 사실은 경기중에도) 자유롭게 경기장 구경을 할 수 있었다.

보스턴 인근에 사는 시민들 몇 명이 한꺼번에 시구자로 나섰다. 그런데 경기 전에도 소란하던 경기장은 본경기가 시작되어도 여전했다. 응원단, 이런건 있을 리가 없고 (한국에서의 분위기 기준으로) 과연 관중들이 경기를 보는건가 싶을 정도로 관중석 분위기는 소란했는데 보스톤이 안타를 치거나 아웃카운트를 잡을때는 함성이 터져나왔다.

이닝 교체 때마다 크고 작은 행사들이 이어졌다. 장내 아나운서는, 그 지역 출신으로 무언가 훌륭한 일을 했다는 학생을 덕아웃 위로 불러 소개하기도 하고, 역시 그 지역 출신으로 해외에 참전하고 돌아온 해군 장교를 소개하며 박수를 쳐주기도 했다. 교사들을 위한 특별 행사도 있었는데, 보스톤 부근의 학교에서 근무하는 선생님 몇 분이 야구장에 오셨었고 ‘이 분들의 노고에 감사드립니다’ 하며 박수를 유도하기도 했다(물론 이 선생님들, 모두 보스톤 저지를 입고 오셨다).

레드삭스의 공식 지정 병원은 최근 그 곳에서 태어난 아이들의 사진 아래로 ‘newcomers in redsox nation’ 라는 자막을 내보내는 광고를 하고 있었다.

보스톤이 (오랫만에) 경기를 리드하자 경기장의 분위기는 달아올랐다. 5회쯤이던가, 한국에서 보는 것보다는 훨씬 작은 수준이긴 하지만 갑자기 1루 외야쪽에서 파도타기가 시작되었고 박수와 함성소리는 더욱 커졌다. 7회가 끝나자 사람들은 일어나 MLB 비공식 주제가라는 “Take me out to the ball game”이라는 노래를 부르기 시작했고 (MLB 전 구장에서 공통적으로 부른다고 한다) 경기가 보스톤의 승리로 거의 기울어지던 8회 말 진입 전, 보스톤 레드삭스 팬들은 다시 자리에서 일어나 입을 모아 sweet caroline이라는 노래를 불렀다. 생각해보면 한국에서도 비슷한 때 비슷한 이벤트가 있다. 자이언츠의 경우 5회쯤엔 봉다리 배포가 있고 8회엔 부산갈매기+뱃놀이 등등등이 이어지니까.

(8회말 진입 전 부르는 sweet Caroline의 일부)

경기는 오랫만에 보스톤의 승리로 끝났다. 팬들은 지하철역까지 걸어가면서 ‘보스톤’을 연호했다. 이긴 경기를 보고 오는 날은 언제나 신나는 법이다, 지하철 입구가 이렇게 꽉 막혀도.

경기가 있었던 다음날, 별 것 아닌 내용이지만 기특하게도 이런 이메일이 왔다. 사실은 경기 전날에도 다음날 선발투수 소개와 금년 시즌 성적 등을 알리는 이메일이 왔었다.

같은 규칙을 따르는 같은 경기, 야구를 보았지만 한국에서 볼때와는 무언가 많이 다르다는 느낌이 들었다. 왜였을까.

(다음편에 계속)

페이스북 댓글