말. 말. 말.

“지식의 통일은 서로 다른 학문분과들을 넘나들며 인과 설명들을 아우르는 것을 의미한다. 예를 들면, 물리학과 화학, 화학과 생물학, 그리고 … 생물학, 사회과학, 그리고 인문학 모두를 아우르는 것이다. 이는 현대 자연과학의 진화에 있어서 주된 원동력이기 때문에 상당한 믿음을 준다.”

“창조적 과정이란 비슷하다. 모든 과학자는, 특히 뭔가 새로운 것을 하려고 할 때, 끊임없이 꿈을 꾼다. 사실 가설이라는 게 공상이다. 백일몽을 꾼다. 뭔가가 존재할 것이라고, 이야기를 지어낸다. 최종 결과물을 상상해 본다. 그런데 이건 바로 시인들이 하는 일 아닌가?”

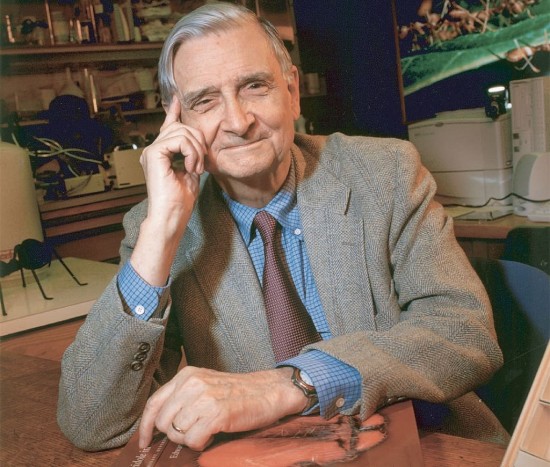

미국 앨라배마 주 버밍햄에서 태어나 소년시절 때부터 개미 탐구에 열심이었던 에드워드 윌슨(Edward O. Wilson, 1929- )은 하버드대학교 대학원 시절 동물행동학에 관심을 가졌고 1955년 하버드대 박사과정을 마침과 동시에 조교수로 발령받는다.

“개미학자”로, 또는 “사회생물학의 아버지”로 불리는 윌슨은 매년 미국에서 출판된 책 중에서 가장 뛰어난 저작자에게 부여하는 퓰리처상을 두 번(<인간 본성에 대하여 On Human Nature>(1979)(공저, 독일 동물행동학자 사회생물학자 Bert Hölldobler), <개미 The Ants>(1991))이나 수상했으며, 스웨덴 왕립과학한림원이 노벨상이 수여되지 않는 분야를 위한 크래포드상(The Crafoord Prize)(1990)을 수상하기도 했다.

하루에도 몇 시간씩 문을 걸어 잠그고 개미를 탐구할 정도로 개미에 대한 열정이 대단한 그는 1995년에는 <타임지>가 선정하는 가장 영향력 있는 미국인 25명에 오르기도 했으며 2005년에는 외교정책(Foreign Policy)이 선정하는 세계를 선도하는 지성인 100명에 오르기도 했다. 그는 100개가 넘는 상을 수상했다.

그의 사회생물학 연구는 현재 진행형이다. 저서로는 <초 유기체: 곤충 사회들의 아름다움, 우아함, 그리고 기이함 The Superorganism: The Beauty, Elegance, and Strangeness of Insect Societies>(2008), <지구의 정복자 The Social Conquest of Earth>(2012), <젊은 과학도에게 보내는 편지 Letters to a Young Scientist>(2014), <인간 존재의 의미 The Meaning of Human Existence>(2014) 등이 있다.

윌슨 교수는 그의 저서 <사회생물학: 새로운 합성 Sociobiology: The New Synthesis>(1975)의 처음과 마지막에 인간의 본성을 이해하는 데 사회생물학적 방법론이 중요하다고 한다. 참고문헌이 2000개가 넘는 방대한 이 저서에는 벌, 개미, 흰개미 등 이른바 사회성 곤충들의 행동과 그들이 구성하여 살고 있는 사회의 구조와 인간의 사회적 행동과 일맥상통을 시사한다.

더 나아가 찰스 다윈(Charles R. Darwin, 1809-1882)의 이론에 입각하여 인간을 포함한 모든 동물의 사회적 행동을 체계적으로 연구하는 학문으로서의 ‘사회생물학’은 동물의 모든 사회행동을 진화론적 관점에서 설명하고 있다. 그는 사회학(문과)과 생물학(이과)이라는 전혀 다르게 보이는 두 학문을 접목하여 자연과학과 인문학의 간격을 메우고자 했던 것이다.

윌슨은 인문학과 사회과학, 그리고 예술 등 인간을 대상으로 하는 모든 학문들은 결국 생물학을 기반으로 통합이 가능하다고 설명하면서 “지식의 대통합”이라는 엄청난 전망을 내어 놓는다. 이는 인간에 의해 세분화된 여러 학문들이 서로 넘나들 수 있다는 것을 시사한다.

그 동안의 높은 벽에 둘러 싸여왔던 학문 간의 경계를 폐지하고 싶었던 윌슨은 “지식의 대통합”에 걸 맞는 용어를 찾아 헤매던 중 윌리엄 휴엘(William Whewell, 1794-1866, 19세기 영국의 자연철학자)의 <귀납적 과학의 철학 The Philosophy of The Inductive Science>(1840)과 C. P. 스노우 (Charles Percy Snow, 1905-1980, 20세기 영국 물리 화학자이자 소설가)의 <두 문화와 과학혁명 The Two Cultures and the Scientific Revolution>(1959)에서 공통으로 다루어진 “통섭(Consilience)”이라는 용어를 발견하게 된다.

이에 윌슨은 1998년 <통섭: 지식의 대통합 Consilience: The Unity of Knowledge>이라는 거대한 저서를 편찬하기에 이르렀으며 20세기 말까지 거의 거론되지 않았던 용어 “통섭”을 재 인식하게 하는 계기를 마련해 주었다.

윌슨의 “지식의 대통합,” 즉 “통섭”이라는 용어는 음악분야에서도 낯설고 생소한 용어이다. 하지만 인간을 대상으로 하는 모든 학문이 통합 가능하다는 학문 간의 경계를 제거해 버리고자하는 그의 “통섭”은 당연히 음악이라는 예술분야에도 적용 가능하다. 왜냐하면 인류의 역사는 음악의 역사이며, 음악은 한 사회의 문화이다. 역사적으로 음악이 존재하지 않았던 나라, 문화, 시대가 없었기 때문이다.

고대 아프리카인, 북미와 남미의 인디안, 오세아니안, 중국, 인도, 한국, 일본의 고대사회 음악이 포함되는 다양한 문화적 양상, 즉 음악이 향유되는 사회와 그 사회의 구성원이 관심 대상인 학문이 있다. 구전으로 전해지는 비서구 음악과 서구 예술음악, 대중음악을 비교 연구하는 사회학과 인문학의 접점에서 생겨난 문화 연구가 소위 종족음악학(Ethonomusicology), 비교음악학(Comparative Musicology), 음악인류학(Anthropology of Music)이다.

음악 관련 문화연구에서 시각적으로 묘사된 모든 자료를 대상으로 연구하는 음악도상학(Musical Iconography)은 고대 그리스 도예품에 그려진 연주자의 모습, 교회의 벽화에 그려진 노래하는 천사들, 중세 책에 삽입된 삽화, 조각이나 부조에 묘사된 악기 모양 등의 시각 예술 작품에 담겨진 상징과 주제와 소재를 확인하고, 설명하고, 분류하며, 해석하는 학문이다. 주제가 지니는 관습적인 내용을 대상으로 삼고, 그 주제가 지니는 상징적 가치를 파악하여 그림에 숨겨진 의미 혹은 내용을 해석 대상으로 하는 것이다.

고대 그리스의 마지막 수학자인 보에티우스(Boethius, 475-525)는 9세기 이후의 중세부터 르네상스 중반기까지 가장 널리 사용된 음악 교과서라 할 수 있는 “음악의 원리”(De Institutione Musica)에서 음악을 “우주의 음악(Musica Mundana),” “인간의 음악(Musica Humana)” “악기의 음악(Musica Instrumentalis)”의 세 종류로 구분하였다.

“우주의 음악”은 우주와 자연의 질서 등에서 발견되는 조화를 말하며, “인간의 음악”은 우주적 질서가 인간의 정신과 육체, 또는 몸의 각 부분의 조화와 연관성을 말하며, “악기의 음악”은 기악음악과 성악음악을 포함한 모든 종류의 음악으로 우주적 질서의 원리인 수적 비율이 여기에도 작용한다고 보았다.

철학자이며, 수학자였던 피타고라스 역시 음악을 수학적, 이론적 법칙을 우주로 확장시켜서 이른바 ‘천체의 화음’이라는 이론(천체는 하나의 음계이며 모든 수)을 만들어내기도 했다. 모든 행성이 저마다의 속도와 형태에 따른 고유한 음향을 내며, 이들이 하나로 모여 거대한 화음을 만들어낸다는 것이다.

소리 예술인 음악과 수학과의 접목은 자연스럽게 음향학으로 이어진다. ‘듣기의, 듣기 위한, 들을 준비가 되어 있는’이라는 뜻을 가진 그리스어 단어 “어쿠스틱” (Acoustic 음향학)은 공기의 진동이 청각에 의해 감지되어 소리로 들리는 현상을 탐구하는 학문이다.

컴퓨터 공학자이자 신경측정학제 센터장인 나프탈리 티쉬비(Naftali Tishby)는 국제 학회(음악과 두뇌: 놀라운 상관관계 음악과 일치 그리고 신경과학의 접점 Music and Brains: The Surprising Link-An Interface Music, between Cognition and Neuro Science>(2013)에서 음악을 듣는 것은 두뇌를 발전시키고 신경 시스템을 보정(補正)하는 데 분명히 영향을 끼친다고 언급했으며 음악을 연주하고 춤을 추는, 즉 음악과 운동신경이 결합된 활동은 두뇌가 최상의 상태를 유지하는 데에 도움을 준다고 덧붙였다. 이렇게 음악과 뇌 과학이 만나 형성되는 학문 즉 지각(知覺)에 관한 연구가 음악심리학(Psychology of Music)이다.

음악을 듣는 수용자의 지각과 인지에 관심을 두는 학자들은 실험을 기초로 하는 심리학적 방법에 의해 음악현상을 설명한다. 여기에는 음악의 여러 가지 요소들(선율, 리듬, 화성, 음고, 음색 등)에 대한 지각에 관한 것, 작곡, 연주, 감상 등의 음악 행동에 관한 것, 응용심리학(환경음악, 음악요법)등 다방면에 걸쳐 있다. 즉 음악심리학은 “인간이 어떻게 음악을 듣고, 느끼고, 이해하는가?”이다.

플라톤의 <국가론 The Republic>(BC 360)과 그의 제자 아리스토텔레스의 <정치학 The Politics>(c. BC 340)에 음악의 윤리적 가치에 대한 개념과 사회에서의 음악의 기능에 관한 언급이 있다.

플라톤은 음악을 통하여 조화된 영혼을 기를 수 있다고 말한다. 아리스토텔레스가 말하는 음악은 영혼의 열정이나 성질들을 모방(재현)한다고 한다. 그러므로 누군가가 열정을 모방하는 음악을 듣게 된다면, 그 사람은 그와 같은 열정을 느끼게 되는 것이며, 잘못된 종류의 음악을 들으면, 잘못된 사람이 된다는 윤리적 가치를 표방하고 있다.

고대 중국의 <예기(禮記)>(고대 오경의 하나로 예법의 이론과 실제를 풀이한 책, 공자와 그 후학이 지은 책)에서도 “음악의 도(道)는 정치와 통한다”는 기록이 나온다. (“매우 아름다운 음악은 가장 뛰어난 사람들과 가장 좋은 교육을 받은 사람들을 즐겁게 하는 것이다.”

<논어>에도 음악에 대한 언급이 있다. “(거문고와 노래를 즐겨 불렀던) 공자께서 어떤 사람과 함께 노래하시는데, 그 사람이 잘 부르면 반드시 다시 하게 하였고, 그 후에 따라 하셨다.” 공자는 음악을 통해 예(禮)를 실천하고, 예악 음악은 예와 분리시키지 않았으며 ‘시’에서 감흥을 일으키고 “예”에서 근간을 세우고 “악”에서 성정(性情 성격의 품)을 완성한다고 믿었다고 한다.

질서와 조화를 의미하는 “Musica” 즉 음악은 우주와 인간에 미치는 영향은 지대하다. 인간의 성격과 인품을 변화시킬 수 있는 수학적이고 과학적인 음악은 동시에 논리적 언어로 설명되지 않는 상징의 세계이기도 하다. 음악은 우리 인간들의 느낌의 세계이기에, 지극히 주관적이라 할 수 있다.

바로크 시대에는 음악이 듣는 사람의 마음을 움직이는 힘을 가진다고 믿어, 이론가나 작곡가들은 인간의 감정을 모방하여 그것을 음악에 표현하려는 시도인 <감정이론 Affektenlehre, doctrine of the affections>이라 불리는 객관화된 감정을 만들었다. 음악의 내재된 능력과 감정적인 표현을 이성적인 예술로 표현하려는 열정이 결합된 것이다.

이러한 객관화된 감정은 고전시대를 거쳐 낭만시대 음악에서는 더 이상 객관적 감정이 아닌, 작곡가의 내면적 주관적 감정표현을 위한 예술로 발전하는 감정미학(Aesthetics of Feeling)이 등장하게 된다.

창작자(작곡가)의 영감, 그리고 작품 중심으로 전개된 전통적 미학(시학 Poetics)에 대립하여 20세기 후반부터는 수용자의 측면에서 작품의 예술적 가치를 조망하는 수용미학(Reception Aesthetics)이 독일의 문예학자 야우스(Hans Robert Jauss, 1921-1997)에 의해 시도되었다. 작가 중심적 또는 작품 중심적 문학 연구방법을 비판하고 독자 중심의 학문 연구를 지향하는 수용미학이 음악에서는 청취자와 연주자의 다양한 반응과 해석들을 연구 대상으로 하는 수용미학으로 융합된다.

이 외에도 관념(Idea)으로서의 음악(Ideology of Music, 칸트, 헤겔, 쇼펜하우어), 부분과 전체간의 유기적 통일성이 성취될 수 있는 유기체로서의 음악(Organicism of Music, 대표 학자: 아리스토텔레스, 괴테, 쉔커), 자율적인 형식으로서의 음악(Absolute music, 대표학자: 한슬릭 Hanslick), 상징(기호, 지시)으로서의 음악(Musical Semiotics, 대표 학자: 나띠에 J. J. Nattiez), 경험된 것으로서의 음악(Phenomenology of Music 대표 학자: 토마스 클리톤 Thomas Clifton) 등을 다루는 다양한 분야가 있다.

‘통섭’은 ‘큰 줄기”의 한자 ‘통(統)’과 “쥐다” 뜻의 한자 ‘섭(攝)’이 합쳐진 말로서 ‘큰 줄기를 잡다”로 요약된다. 학문 간 벽을 뛰어넘는 “통섭’은 곧 다른 분야와의 대화와 소통이며 더 나아가 서로 흡수되는 걸 의미한다. 기존의 자신의 특성은 계속 가진 채 조화를 이루며 섞이면서 새로운 조합이 탄생하는 마치 비빔밥과 유사하다. 작곡기법으로서의 음악의 수학적(과학적)차원과 수용자 입장의 비수학적(감정적)차원이 융합이 되면서 윌슨의 인간의 지식의 대통합”인 “통섭이 성취되는 것이다.

각양각색의 다양한 학문(물리, 수학, 음향학, 사회학, 정치학 등)이 한데 어울리고 버무려지고 스며든 예술이 곧 음악이다. 인간은 태어나서는 ‘자장가’를 듣고 ‘장송곡’과 함께 세상과 작별한다. 즉, 음악이 태어난 그 날부터 죽을 때까지 인간과 더불어 함께한다. 음악은 그 자체가 최고의 통섭학문이다.

여러 분과로 나누어진 학문 간 경계가 엄격해지면서 음악이 마치 여러 학문의 관점처럼 다양한 관점으로 인식되고 있다. “통섭”이란 이렇게 나누어진 음악 분과를 다시 하나로 모으는 것이다. 음악 안에 녹아있는 수많은 자연과학과 사회과학, 그리고 인문학들은 음악을 해석하고 이해하기 위한 수십 개의 망으로 연결된 네트워크일 뿐이다.

“통섭”은 이미 오래 전부터 우리 안에 그리고 음악에 깊숙이 내재해 있었으며 우리는 그것을 단지 ‘언어화’하지 않았을 뿐이다. 플라톤이 음악을 “살아있는 생물체와 같다”고 했듯이, 음악은 인간과 함께 진화하고 있다. 다음 세계에는 어떤 새로운 학문 분야가 네트워크에 더해질 지 궁금하다.

정치적으로 “총괄하여 관할한다”의 뜻을 가진 “통섭”은 조선 말기 실학자 최한기의 기(氣) 철학에도 종종 등장했다고 한다. 특히 원효대사의 화쟁사상 (和諍思想, 모든 대립적인 이론들을 조화시키려는 불교사상, 원효사상의 근본을 이루는 화회(和會)와 회통(會通)의 논리체계를 이르는 말)에 관한 해설에도 자주 나온다고 한다. 그러고 보니 “통섭”이란 용어는 오래 전 동양에서 먼저 생겨났던 “소통”의 원리가 윌슨의 <통섭: 지식의 대 통합>에서 부활했다고 볼 수도 있다. “통섭”은 학문의 경계는 물론 동서양의 경계도 넘나드는 크로스오버적 포스트모더니스트적 개념이다.

페이스북 댓글