허깨비 세상의 허깨비 인생을

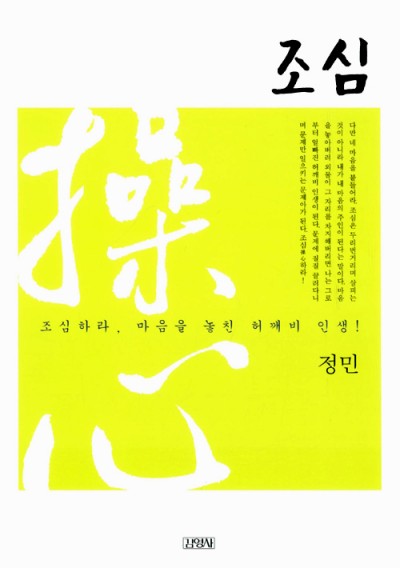

‘조심操心’은 마음을 잘 붙들어 내가 내 마음의 주인이 되라는 말이다. 마인드 콘트롤의 의미다. 마음을 잃어버린 사람들과 원칙이 흔들리는 세상 속에서 묵직한 저울추가 되는 말씀들을 네 글자의 행간에 오롯이 담았다.

몸가짐과 마음공부, 시비의 가늠, 세정과 속태, 거울과 등불, 네 갈래로 나눠 백 편의 글을 묶었다. 마음은 툭 하면 달아난다. 마음을 놓아버려 외물이 그 자리를 차지해버리면 나는 얼빠진 허깨비 인생이 된다. 문제에 질질 끌려다니며 문제만 일으키는 문제아가 된다. ‘조심操心’하라!

마음을 잃어버린 세상의 우리들

‘조심操心’은 바깥을 잘 살피라는 의미로 쓰지만, 원래 마음을 붙든다는 뜻이다. 지금처럼 ‘조심’이라는 말이 마음에 와 닿는 때가 없다. 우리는 마음을 잃어버린 사람들과 원칙이 흔들리는 세상 속에서 재앙을 경험하고 있다. 물질의 삶은 진보를 거듭했지만 내면의 삶은 더 황폐해졌다. 김매지 않은 마음밭에 쑥대만 무성하다.

고전에서 시대정신을 길어 올리는 인문학자 정민 교수가 시대의 등불이 되는 말씀과 세상의 시비에 대한 가늠을 네 글자의 행간에 오롯이 담아 묶었다.

백 편의 글을 몸가짐과 마음공부, 시비의 가늠, 세정과 속태, 거울과 등불, 네 갈래로 나누었다. 모든 제목이 사자성어로, 좁은 행간 안에 깊은 뜻을 담아 촌철살인의 메시지를 전하는 지적 전통을 구현했다. 소음의 언어보다 안으로 고이는 말씀이 필요한 시대다.

‘지유조심’에서 ‘소년청우’까지 백 개의 묵직한 저울추

책의 첫머리를 여는 장은 ‘지유조심只有操心’이다. 원나라 때 학자 허형許衡(1209~1281)이 말했다. “오만 가지 보양이 모두 다 거짓이니, 다만 마음 붙드는 것 이것이 중요하다(萬般補養皆虛僞 只有操心是要規). ‘지유조심只有操心!’ 다만 네 마음을 붙들어라. 마음을 놓아버려 외물이 그 자리를 차지해버리면 나는 그로부터 얼빠진 허깨비 인생이 된다. 문제에 끌려 다니며 문제만 일으키는 문제아가 된다. 조심操心하라!

‘지만계영持滿戒盈’은 ‘차면 덜어내고 가득 참을 경계하라’는 뜻이다. 공자께서 노나라 환공桓公의 사당을 구경했다. 사당 안에 의기, 즉 한쪽으로 비스듬히 기운 그릇이 놓여 있었다. 묘지기에게 물었다. “이건 무슨 그릇인가?” “자리 곁에 놓아두었던 그릇〔宥坐之器〕입니다. 비면 기울고, 중간쯤 차면 바르게 서고, 가득 차면 엎어집니다. 이것으로 경계를 삼으셨습니다.”

환공은 이 그릇을 좌우座右에 두고 그것이 주는 교훈을 곱씹었다. 고개를 숙여 받을 준비를 하고, 알맞게 받으면 똑바로 섰다가, 정도에 넘치면 엎어진다. 바로 여기서 중도에 맞게 똑바로 서서 바른 판단을 내리라는 상징을 읽었다.

청나라 때 서화가 정섭鄭燮(1693~1766)의 글씨에 이런 내용이 있다. “총명하기가 어렵지만 멍청하기도 어렵다. 총명함을 거쳐 멍청하게 되기는 더더욱 어렵다(聰明難,糊塗難. 由聰明轉入糊塗更難).” 멍청하기가 총명하기보다 어렵다. 가장 어려운 것은 총명한 사람이 멍청하게 보이는 것이다. ‘난득호도難得糊塗’란 말이 여기서 나왔다.

호도糊塗는 풀칠이니, 한 꺼풀 뒤집어써서 제대로 보지 못한다는 말이다. 난득難得은 얻기 어렵다는 뜻이다. 다들 저 잘난 맛에 사니, 지거나 물러서기 싫다. 손해 보는 것은 죽기보다 싫다. 더 갖고 다 가지려다가 한꺼번에 모두 잃는다. 결국은 난득호도의 바보 정신이 이긴다.

2부 <시비의 가늠>은 ‘의미는 사소한 데 숨어 있다’는 뜻의 ‘구안능지具眼能知’로 시작한다. 어떤 사람이 중국에서 그림을 사왔다. 낙락장송 아래 한 고사가 고개를 들고 소나무를 올려다보는 그림이었다. 솜씨가 기막혔다.안견安堅이 보고 말했다. “고개를 들면 목덜미에 주름이 생겨야 하는데, 화가가 그것을 놓쳤다.” 그 후로 아무도 거들떠보지 않는 그림이 되었다.

신묘한 필치로 일컬어진 또 다른 그림이 있었다. 노인이 손주를 안고 밥을 먹이는 모습이었다. 성종께서 보시고 이렇게 말했다. “좋긴 하다만, 아이에게 밥을 떠먹일 때는 저도 몰래 자기 입이 벌어지는 법인데, 노인은 입을 꽉 다물고 있으니 화법을 크게 잃었다.” 그 후로는 버린 그림이 되었다.

의미는 늘 사소한 데 숨어 있다. 기교는 손의 일이나 여기에 마음이 실리지 않으면 버린 물건이 되고 만다.

일상생활에서 흔히 쓰는 ‘임기응변臨機應變’의 의미를 되새긴 것도 이채롭다. 임기응변은 갈림길을 만나 선택을 해야 할 때, 그 상황에서 가장 알맞은 선택을 한다는 의미다. 기機는 미세해서 기미機微요, 비밀스러워서 기밀機密이다. 하늘의 기밀은 천기天機니 이것은 함부로 누설하면 안 된다. 기를 잘못 다루면 위험해서 위기危機가 온다.

하지만 이 기가 모여 있는 지점은 기회機會의 순간이기도 하다. 기지機智가 있는 사람은 위기를 기회로 만들고, 실기失機하면 기회는 금세 위기로 된다. 그래서 사람은 기민機敏하게 판단해서 임기응변臨機應變을 잘해야 한다.

사람은 때로 진득하니 대기待機할 줄도 알아야 하고, 기의 방향을 돌려 전기轉機를 마련하는 여유도 필요하다. 뜻밖에 우리 생활 주변에 기가 들어간 한자 어휘가 많다. 한자는 이렇듯 한 글자만 제대로 알아도 파생되는 의미가 무궁하다.

‘지극한 맛은 아무 맛도 없다’는 ‘미무미至味無味’의 의미도 뜻 깊다. 고대의 제사 때 올리는 고기국인 대갱大羹은 조미하지 않았다. 현주玄酒는 술이 아니라 맹물의 다른 이름이다. “진한 술, 살진 고기, 맵고 단 것은 참맛이 아니다. 참맛은 단지 담백할 뿐이다.

신통하고 기특하며 탁월하고 기이한 것은 지극한 사람이 아니다. 지극한 사람은 다만 평범할 따름이다(?肥辛甘非眞味, 眞味只是淡. 神奇卓異非至人, 至人只是常).”<채근담菜根譚>의 한 구절이다. 참맛은 절대 자극적이지 않다. 깨달은 사람은 깨달은 태를 내지 않는다.

3부 <세정과 속태>에서는 다섯 가지 사귐 형태를 다룬 ‘오교삼흔’이 눈에 띈다. 장사치의 우정인 이교利交에는 다섯 가지 유형이 있다.

첫 번째가 세교勢交다. 권세 있는 사람에게 바싹 붙어서 못 하는 짓이 없고 안 하는 짓이 없는 사귐이다. 두 번째는 회교賄交다. 재물 있는 자에게 찰싹 빌붙어 온갖 감언이설로 그 떡고물을 주워 먹으려는 우정이다. 세 번째가 담교談交다. 권력자의 주변을 맴돌면서 입으로 한몫 보려는 행태다. 네 번째는 궁교窮交다. 궁할 때 동병상련으로 서로 위해주는 듯하다가 한순간에 등 돌려 제 잇속을 차리는 배은망덕의 사귐이다. 다섯 번째는 양교量交다. 말 그대로 근량斤量을 달아서 재는 우정이다. 무게를 달아 괜찮겠다 싶으면 그 앞에서 설설 기고, 아니다 싶으면 미련 없이 본색을 드러낸다.

조선시대 사헌부 감찰들의 ‘다시수죄茶時數罪’ 이야기가 흥미롭다. 다시茶時는 사헌부 감찰들이 날마다 한 차례씩 차를 마시며 업무를 조율하던 자리를 일컫는 말이다.

감찰은 공직자의 비리를 단속한다. 다시 중에서도 특별히 무서운 것이 밤중에 이뤄지는 야다시夜茶時다. 야다시는 사안이 급박할 때 불시에 열렸다. 재상이나 높은 벼슬아치가 간악한 짓을 하거나 비리를 저지르면 한밤중에 감찰들이 그 집 근처에 회동한다. 죄상을 흰 나무판에 낱낱이 써서〔數罪〕 대문에 건다. 가시나무로 문을 막고 서명하여 봉한 뒤에 그곳을 떠난다. 당사자는 그로부터 세상에서 내쳐져서 버림받은 사람으로 취급되었다.

그러나 한때 공직자들을 벌벌 떨게 했던 야다시는 후기로 오면 유명무실과 동의어로 쓰일 만큼 맥없는 말로 되었다. 감찰들의 복장부터 화려해졌고 형형하던 정신도 그 틈에 사라졌다.

도연명陶淵明이 자식에게 보낸 편지에는 차역인자此亦人子라는 말이 나온다. “네가 날마다 쓸 비용마저 마련키 어렵다 하니 이번에 이 일손을 보내 나무하고 물 긷는 너의 수고로움을 돕게 하마. 그도 사람의 자식이니라. 잘 대우해야 한다(汝旦夕之費, 自給?難. 今遣此力, 助汝薪水之勞. 此亦人子也, 可善遇之).”

자식이 행여 아랫사람에게 함부로 대할 것을 염려했다. 이런 어버이의 간절한 당부를 듣고 자란 자식들은 선대의 명성을 실추하지 않고 바른 삶을 걸어갈 수 있었다.

4부 <거울과 등불>에서는 18세기의 우정론을 다룬 ‘제이지오第二之吾’가 인상적이다. 마테오 리치Matteo Ricci(1552~1610)가 유럽 신사들의 Friendship에 대해 쓴 <교우론交友論>에 ‘제2의 나(第二之吾)’라는 표현이 처음 등장한다. “내 벗은 남이 아니라 나의 절반이니 제2의 나다(吾友非他, 卽我之半, 乃第二我也.).” 이 글을 보고 중국 지식인들은 큰 감동을 받았다.

이전까지 오륜 중에 붕우유신朋友有信은 다섯 번째 자리에 놓여 있었다. 마테오 리치의 <교우론>을 읽은 뒤로 우정에 대한 예찬론이 쏟아져 나왔다. 살다가 막막해져서 부모도 아니고 처자도 말고 단 한 사람 날 알아줄 지기가 필요한 날이 꼭 있게 마련이다. 그 한 사람의 벗으로 인해 우리는 세상을 다시 건너 갈 힘을 추스를 수 있다.

한나라 무제武帝 때 서역에서 길광吉光의 털로 짠 갖옷을 바쳤다. 이 옷만 입으면 어떤 깊은 물도 문제없이 건너고, 불 속이라도 끄떡없이 견딜 수 있었다. 길광은 신수神獸 또는 신마神馬의 이름이다.

글에서는 반드시 ‘길광편우吉光片羽’로만 쓴다. 편우는 한 조각이다. 길광편우는 전체가 다 남아 있지 않고 아주 일부분만 남은 진귀한 물건을 가리킬 때 쓰는 표현이다. 길광이란 짐승은 아무도 실물을 본 사람이 없다. 자투리 한 조각을 손에 들고, 이게 바로 그 갖옷의 일부분이라고 호들갑을 떨어본들, 갖옷의 효능은 상실한 지 오래다. 사람들은 뭔가 굉장할 것 같은 한 조각만 달랑 들고, 있지도 않은 전체상에 대한 환상을 키워나간다.

책의 마지막을 장식하는 장은 ‘소년청우少年聽雨’다. 송나라 때 장첩蔣捷의 ‘우미인虞美人’이란 시다.

젊어선 가루歌樓에서 빗소리를 들었지

붉은 등불 비단 휘장 어스름했네.

장년엔 나그네 배 위에서 빗소리를 들었네.

강은 넓고 구름 낮은데

갈바람에 기러기는 우짖어대고.

지금은 절집에서 빗소리를 듣노니

터럭은 어느새 성성해졌네.

슬픔 기쁨과 만나고 헤어짐에 아무런 느낌 없고

그저 섬돌 앞 물시계 소리 새벽 되길 기다릴 뿐.

소년 시절 희미한 등불이 비단 휘장을 비출 때 술집에서 듣던 빗소리는 낭만의 소리다. 장년에 이리저리 떠돌며 나그네 배 위에서 듣던 빗소리에는 뼈저린 신산辛酸이 서렸다. 노년에 절집에 몸을 의탁해 지낸다. 서리 앉은 터럭 따라 슬픔과 기쁨의 일렁임은 없다. 인생의 빛깔도 나이 따라 변한다. 안타깝고 발만 동동 구르던 시절도 지나보면 왜 그랬나 싶다. 사납던 욕심이 세월 앞에 자꾸 머쓱하다. 지난 일과 묵은해는 기억 속에 묻어두자. 마음 자주 들레지 말고, 터오는 희망만을 말하자.

조심하라, 허깨비 세상의 허깨비 인생을!

옛글에 묻혀 지내는 저자이다 보니 세상의 표정을 자주 옛 거울에 비춰본다. 복잡한 오늘의 삶이 던지는 물음의 대답을 옛날에서 찾을 수 있을까? 답답해 들춰보면 답은 늘 그 속에 다 있다. 그들의 말에 귀를 기울이고 저자의 말은 가급 줄였다. 입가에서 달그락거리던 언어도 덜어냈다.

고려 때 천책선사는 허깨비 몸이 허깨비 말을 타고 허깨비 길을 달리면서 허깨비 재주를 부리는 것을 득의의 삶으로 여기는 허깨비 세상의 허깨비 인생을 탄식했다.

팽팽 돌아가는 세상은 하루도 바람 잘 날이 없다. 덩달아 일희일비하다 보면 내 안에 나는 없고 세상으로 꽉 차버린다. 나를 잃으면 허우대만 멀쩡한 쭉정이 삶이다. 조심하라, 마음을 놓친 허깨비 인생!

페이스북 댓글