<레닌 동지가 세상의 더러움을 청소한다>. 위 작품의 제목이다. 빅토르 드니(Viktor Deni, 1893~1946)의 이 작품은 러시아 혁명정부의 포스터이기도 했다.

레닌은 세상을 청소했는가. 이 작품이 1920년 작인데 레닌은 4년 뒤인 1924년 사망했으니 아마 세상을 제대로 청소하지 못했을 것이다. 그런데 실은 한번의 ‘청소(혁명)’보다 더 어려운 일이 지속적 연대와 투쟁이다. 레닌이 염원한 ‘전지구적’ 전선에 대한 희망은 68혁명을 마지막 불꽃으로 피우고 사라져갔다.

일하지만 배고프다

삼성전자서비스 노동자 자살. 지난 목요일 저녁에 본 뉴스다. 유서가 되어버린 그의 마지막 카톡에는 “배고파 못 살았고”라는 문장이 있었다. 이 말을 계속 되새겼다. 처음에는 생리적으로 느끼는 ‘배고픔’인지 정서적 고통에 대한 상징적 의미인지 판단이 되지 않았다. 왜냐면 ‘차마’ 위장에 음식물이 들어가지 않은 그 ‘배고픔’이라는 생각을 하기 어려웠기 때문이다.

아무리 일을 해도 빈곤에 시달리는 ‘노동 빈곤’이 늘어난다고는 하지만 삼성전자서비스센터의 직원이 세상을 떠나는 마지막 순간에 남긴 말이 배고픔의 흔적이었다는 사실은 정신이 아연해지는 일이다.

그 배고픔의 정체를 또 다른 기사를 보고 나서야 이해했다. 같은 서비스센터 노동자가 한 커뮤니티에 올린 글에 “오전 7시부터 밤 9시까지 고객님들께서 주시는 음료만 마시며 일한 날이 많은 것 같다”고 적혀 있었다 한다.

내가 보는 좁은 세상의 벽을 다시 한 번 절감했다. 경제적 궁핍은 물론이거니와 그는 위장에 음식물을 넣을 시간이 없을 정도로 하루 종일 ‘고객님’을 만나야 살아갈 수 있었던 것이다. 살려고 일하는데 그 일을 하면 살 수가 없는 모순이 발생하는 상황이다.

‘배꼽시계’라는 말이 있다. 인간은 허기를 느끼면서 흘러간 시간을 대충 알 수 있다. 규칙적으로 생활하는 사람에게 이 배꼽시계는 꽤 정확하다. 또한 밤이 되면 졸음이 온다. 자야 한다. 그러나 많은 노동자들에게 이 기본적인 수면과 식사 시간이 보장되지 않는다. 비슷한 위협을 받는 이들이 있다면 아마 대한민국의 고등학생들?

산업사회로 들어선 지 200년이 지나면서 노동자들이 지속적으로 잃어가고 있는 것은 바로 자기 시간을 관리할 권리다. 배가 고프고 잠이 오는, 이 자연스러운 몸의 시계를 파괴하도록 강요 받는다. 그리고 이들에게 마치 최면을 걸 듯 온 사회에 ‘힐링’이라는 처방전이 돌아다닌다. ‘힐링’ 할 필요 없다. 그것은 현실을 바로 보지 못하게 가로막는 환각제일 뿐이다.

시간을 지배하는 권력

올해는 장 콕토와 에디트 피아트의 사망 50주년이며 알베르 카뮈의 탄생 100주년이다. 또 마르셀 프루스트의 대작 <잃어버린 시간을 찾아서>가 발표된 지 100주년이다.

그리고 중요한 한 가지, 12월 1일이면 헨리 포드의 이동조립라인이 가동을 시작하여 자동차 한 대 제조시간이 14시간에서 2시간 40분으로 단축된 지 정확히 100주년이 된다. 자동차 한 대를 생산하는 시간이 획기적으로 줄었다.

기술의 발달로 이렇게 생산력이 증대되었다면 인간에게 노동의 시간이 줄어야 마땅할 텐데 어쩐지 그렇지 않다. 노동자들은 여전히 ‘시간의 빈곤’에 시달린다. 과잉노동으로 휴식 시간이 부족하고 빈곤계층일수록 더 불리한 시간에 노동한다.

24시간 영업은 고객의 입장에서는 편하지만 누군가는 한밤 중에 일해야 한다. 주말, 밤, 점심시간, 여름휴가 등을 챙길 수 있느냐 없느냐는 결국 어느 계층에 있느냐와 직결된다. 노동 빈곤 계층은 이런 시간을 가질 수 없는 시간의 약자다.

그래서 우스갯소리로 하는 ‘월화수목금금금’이라는 말은 결코 가볍지 않다. 꽉 찬 노동의 시간, 휴식 없는 고된 시간을 보내는 노동자의 일상을 상징한다. 이들은 시간을 빼앗기고 빼앗기다 극단적으로는 ‘삶’을 통째 탈취당한다. 자살이라고 명명되는 타살이 그것이다. 살아갈 시간이 부족하다.

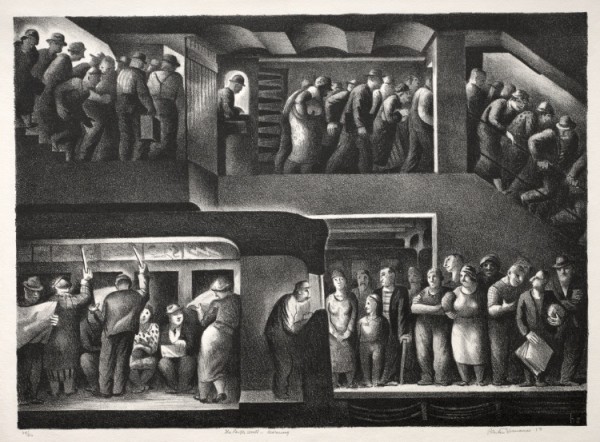

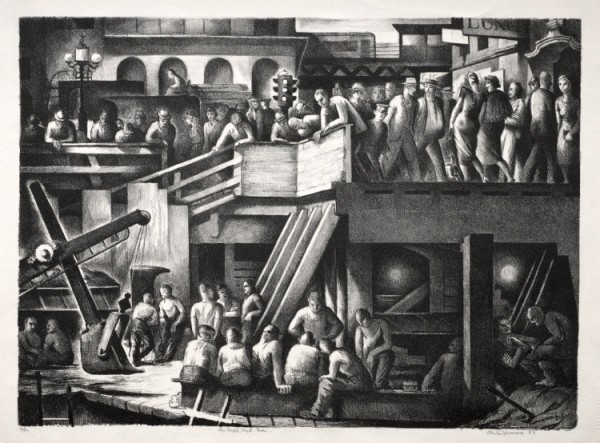

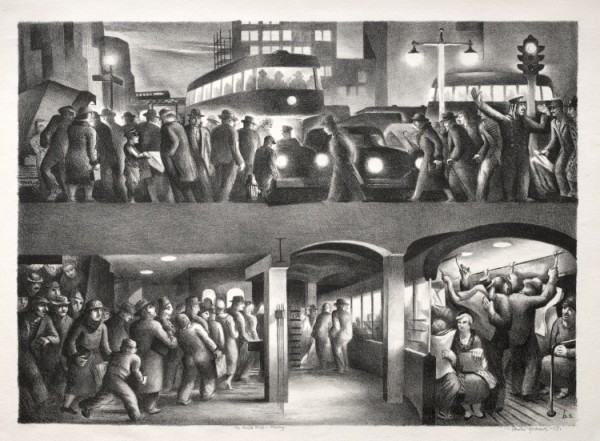

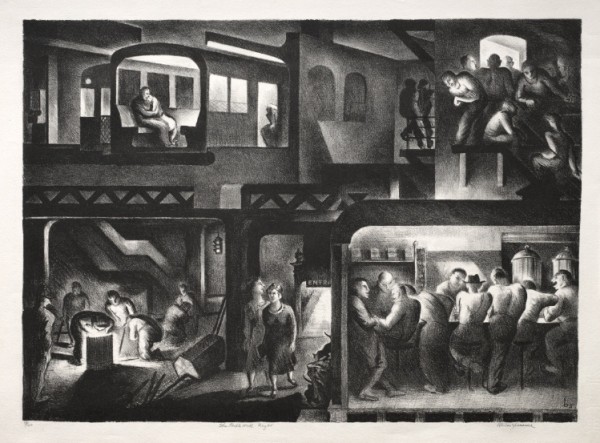

(그림) Benton Spruance(1904~1967), <The People Work-Morning> noon, evening, night (1937년)

위 작품은 우르르 우르르 몰리며 오직 ‘산업 인력’으로만 소비되는 노동자들의 일상을 담은 노동자 연작 판화다. 얼마 전 미국의 미네아폴리스 미술관(Minneapolis Institute of Art)에서 열린 <노동과 산업의 이미지, Image of Labor and Industry>전시에서 가장 인상 깊게 본 작품이다.

이 작품은 각각 ‘아침, 점심, 저녁, 밤’이라는 제목을 달고 있다. 노동자의 하루를 네 개의 시간으로 쪼개어 놓은 이 작품을 보며 무엇을 발견할 수 있을까. 아주 꼼꼼히 들여다보지 않으면 아침인지 저녁인지 알아차리기 어렵다.

<비포 썬라이즈>, <비포 선셋> 그리고 <비포 미드나잇>까지 삼부작으로 만들어진 멜로 영화가 있는데 누군가가 노동자의 하루를 이렇게 시리즈 영화로 만들어도 좋을 것이다. 아마 엄청 지루해서 흥행은 포기해야 할 것이다. 반복되는 노동, 피곤함, 배고픈 하루……

사망한 최씨는 하루에 12시간 노동했다고 한다. ‘서비스센터’라고는 하지만 실은 기업이 고객에게 제공하는 서비스가 아니라 고객이 노동자를 착취하게 만드는 구조다. 그의 죽음을 통해 알려지기 전까지 서비스센터 노동자들이 하청업체 소속이며 유류비용과 핸드폰 비용까지 모두 사비로 해결한다는 사실을 전혀 몰랐다. 그렇다면 누구의 시간을 착취하여 누가 돈을 버는가. 사람이 죽은 후에야 이 현실을 깨닫게 되어 죄책감이 든다.

솔직히 한국의 넘치는 서비스 제공이 살기 편하게 느껴질 때도 있다. 사람을 부르는 데 망설임이 전혀 없다. 나는 그와 같은 행동을 프랑스에서 절대 하지 못한다. 얼마 전 인터넷이 불통이 되었는데 ‘한국이라면’ 간단히 사람 불러서 해결할 수 있는데 혼자 낑낑거리며 ‘내 시간’을 소비한다는 생각에 짜증을 내기도 했다. ‘사람값’이 너무 싸서 노동자들의 시간을 빼앗는 일에 모두 무감각해졌다. 모두 ‘고객’이라는 이름으로 자본과 손을 잡고 이 모든 착취에 동참하는 꼴이다.

87년 노동자 대투쟁 당시보다 요즘 더 절망적이라고 생각하는 이유는, 이제는 그 ‘대투쟁’조차 가능해 보이지 않기 때문이다. 전지구적 전선은 고사하고 같은 ‘조국’을 둔 노동자들도 파견직과 계약직, 정규직으로 찢기면서 노동자들간의 반목이 더 심화되고 있다. 정치적 민주화 이후로 적의 얼굴은 모호해졌고 노동운동은 더 고립되었다.

세계 인구의 1%가 46%의 부를, 10%가 86%의 부를 점유한 현실 속에서 90%의 인구는 남은 14%를 두고 아귀다툼을 하고 있다. 과잉노동으로 근근이 살아가거나 아예 노동할 기회조차 없거나, 둘 중 하나다. 그래서 한 쪽에서는 과로로 목숨을 잃는데 다른 한 쪽에서는 스스로를 ‘잉여’라고 한다.

결국 시간이 많으나 할 일이 없는 잉여노동자와 일거리는 많으나 늘 시간이 부족한 과로노동자로 양분된다. 모두 빈곤하다. 이를 바라보는 자본은 두려울 것이 없다. 바나나 한 개로 학생들의 분노를 해결할 수 있다고 생각하는 것처럼.

페이스북 댓글