이 글은 십대섹슈얼리티인권모임에서 준비한 ‘청소년 트랜스젠더 권리 찾기 수다회(2013.07.27.~28)’의 28일 일정에 패널로 참여하면서 작성한 발제문입니다. 문제의식을 공유하기 위해 레디앙에 글을 기고합니다. 저의 청소년기를 돌아볼 기회를 마련해준 십대섹슈얼리티인권모임과 글의 공유를 도와준 레디앙에 감사드립니다.<필자>

***

저는 강은하라고 합니다. 개명을 하기 전에는 아로라는 활동명으로 불렸습니다. 올해 초부터 약 4개월째 여성호르몬을 맞고 있는 MTF 트랜스젠더이며, 바이섹슈얼이며, 지난 7월 21일 임시당대회를 통해 진보신당연대회의에서 새 이름으로 거듭난 ‘노동당 성정치위원회’의 대의원입니다.

저는 청소년기 내내 학교를 다녔습니다. 제 청소년기의 주요한 사건들의 배경은 대부분 학교였습니다. 때문에 저의 청소년기에 대한 회상은 학창시절의 이야기에서 크게 벗어나지 못합니다. 이 점에 대해 미리 양해를 구하고 이야기를 시작하겠습니다.

나를 지키기 위해 나를 부정해야 했던 시절

저는 초등학교, 중학교, 고등학교에 다니는 12년 내내 학교폭력의 피해자였습니다. 섹슈얼리티와 만나는 것은 당시의 저에게는 너무나 어려운 과제였습니다. 어떻게 해서든 하루를 더 견뎌내는 것만으로 충분히 힘들었기 때문입니다. 특히 남중, 남고를 다니던 시절을 제가 어떻게 버텼는지는 저도 모를 지경입니다.

사실 저는 제가 남자를 좋아한다는 것과 제가 여성이라는 것을 처음부터 알고 있었습니다. 하지만 동급생들이 저를 ‘게이’, ‘트랜스젠더’, ‘여자’ 라고 부를 때마다, 저는 이렇게 소리쳤습니다.

“아니야!”

그 때 동급생들이 저를 ‘게이’, ‘트랜스젠더’, ‘여자’라고 부르는 맥락상의 의미는 ‘욕’이었습니다. 돌이켜보면 그들은 ‘게이’, ‘트랜스젠더’, ‘여자’를 이렇게 전제했던 것 같습니다. ‘남성의 배반자’, ‘도태된 남성’, ‘남성성의 적’ 이라고요. 물론 저는 그 전제에 동의하지 않았습니다. 또한 학교폭력을 정당화할 수 있는 근거는 없습니다. 제가 성소수자라는 것이 제가 감내해야 했던 그 고통스런 시절을 당연한 것으로 만들 수는 없습니다.

그러나 저는 저를 지키기 위해 섹슈얼리티를 부정했습니다. 극소수 몇 명을 제외하고는 학교폭력의 가해자와 방관자였던 동급생들은, 만약 제가 섹슈얼리티를 긍정한다면, 이를 통해 본인들의 행동을 정당화할 준비를 마친 상태였다고 판단했기 때문입니다. 저는 그들에게 눈곱만큼의 정당성도 주고 싶지 않았습니다. 당시의 저에게는 무엇이 진실인가보다 살아남는 것이 우선이었습니다.

나의 섹슈얼리티와 마주보기

저는 고등학교를 졸업하고 나서야 섹슈얼리티와 마주볼 수 있었습니다. 남성성의 감옥에서 탈출했다는 것을 깨달은 바로 그 순간, 가슴이 쿵쾅쿵쾅 하고 뛰었습니다. 저는 제가 섹슈얼리티와 만나는 순간을 얼마나 오래 기다렸는지 알고 있었습니다. 처음으로 남자 애인을 사귄 날은 물고기가 땅 위를 헤엄치는 것과 같은 경이로움이었습니다. 여성호르몬을 처음 맞은 날, 저는 세상에서 제일 예쁜 여자였습니다.

사람들은 눈에 비치는 모습으로 상대의 성을 읽곤 합니다. 사람들에게 저의 성이 어떻게 읽히는가가 제가 가진 여성성과 대립하지 않게 되었을 때, 저는 다른 여자들 사이에 있어도 저의 여성성이 부정되지 않겠다는 생각을 했습니다. 저는 드디어, 저에게 결코 과도기적 혼란이 아니었던 여자 애인들과의 사랑을 긍정할 수 있게 되었습니다. 간혹 터프하고 똑똑한 언니들을 볼 때 느끼는 가슴의 떨림을 설명할 수 있게 되었습니다.

너희는 분명 잘못했지만

고등학교를 졸업한 지 4년이 지난 지금에 와서 중고등학교 재학 시절 동급생 중 몇 명이 저의 안부를 물어왔습니다. 제 곁을 지켜준 친구도 있었고 학교폭력의 방관자도 있었습니다. 얼마 전, 방관자 중 한 명이 SNS에서 저에게 이런 메시지를 보냈습니다.

“저기, 혹시 강OO(개명하기 전 이름) 아니세요? 너무 닮아서.”

이제 와서 왜 아는 체냐고 답장을 보내고 싶었습니다. 하지만 그가 보낸 몇 개의 메시지들을 읽고, 순간 말문이 턱 막혔습니다.

“내 말 무시해도 좋아. 난 네가 어떤 모습이든 응원한다.”

어떻게 답장을 보낼까 하다가 ‘ㅇㅇㅋ’ 라고 보내고 말았습니다. 그것으로 그와의 대화는 끝났습니다. 그 짧은 대화가 있고 나서 한참동안 방구석에서 담배를 피우며 고민했습니다. 저는 제가 피해자였던 학교폭력의 가해자와 방관자의 행동을 정당화할 생각이 추호도 없습니다. 하지만 그렇다고 그들 모두에게 인격적인 비난을 할 수는 없다는 생각이 들었습니다.

잠드는 시간 외에는 작고 네모난 교실 안에 갇혀 있었던 건 그들도 저와 마찬가지였습니다. 교실은 배움과 어울림의 터이기 이전에, 자신을 속이고 서로를 짓밟고서라도 생존해야 하는 전쟁터였습니다. 성적과 입시로만 이 전쟁을 설명할 수는 없습니다. 교실에서 살아남기 위해 ‘남성성’과 ‘정상성’을 서로에게 인정받아야 했을 겁니다.

어쩌면 학교폭력의 가해자와 방관자 중에도 섹슈얼리티에 관한 고민을 가진 동급생이 있었을 겁니다. 그들도 저처럼 섹슈얼리티를 부정하는 시간을 보낸 건 아닐까요. 저에게 손을 내미는 것 보다 교실에서 도태되지 않는 것이 우선이지 않았을까요.

만약에

저는 저의 청소년기를 돌이켜 볼 때 마다 ‘만약에 이랬으면 어땠을까’ 라는 생각을 합니다. 무엇이 어떻게 달랐어야 ‘학교폭력’이니 ‘자기부정’이니 하는 것들이 아니라 ‘첫사랑’, ‘친구들’, ‘추억’ 으로 저의 청소년기를 설명할 수 있을까요?

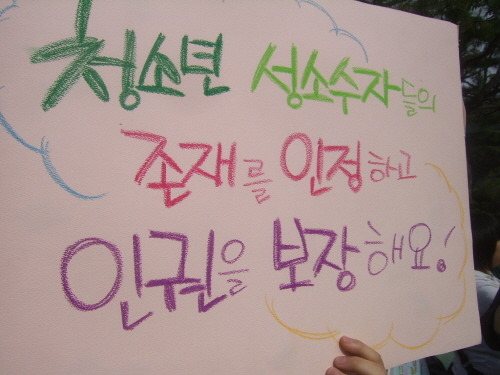

만약에 학교가 성적 다양성에 대해서 가르쳤다면. 저의 섹슈얼리티를 안전하게 이야기할 수 있는 조건이 갖추어져 있었다면. 학교폭력에 대한 실효성 있는 대응 체계가 마련되어 있었다면. 제가 다닌 학교가 사람을 하루 종일 가두어 놓고 온갖 전투를 치르도록 강요하는 곳이 아니었다면.

저와 동급생들의 청소년기는 크게 다르지 않았을까요?

페이스북 댓글