예전 교과서에서 우리 민족은 993회였던가 하여간 그 비슷한 횟수의 외침을 받아 왔다고 배웠다. 방대한 기록에서 그 횟수를 하나 하나 기록한 정성(?)은 갸륵하지만 그다지 유쾌한 통계는 아니다.

또 어느 정도까지를 침략으로 봐야 하는지, 또 우리는 침략한 적이 없는지의 궁금증도 따르기는 하지만 일단 제쳐 두자. 여하간에 역대로 한반도에 살던 사람들은 그 평생에 전쟁을 한 번도 겪지 않았다면 복된 삶을 살았다고 할 수 있겠다.

그러다보면 당연히 국방 분야에 관심과 힘을 쏟게 마련인데 역대로 그 국방 시스템이 원활히 돌아간 세월보다는 삽질과 허당으로 점철된 역사가 더 길었던 것은 안쓰러운 일이다.

특히 임진왜란 뒤가 그렇다. 혹심한 전쟁을 겪으면 뭔가 배우는 게 있게 마련이고 지배층이 교체되거나 사회에 새 바람이 불거나 하는 것이 상례인데 조선은 별로 그렇지 못했다.

전쟁에서 그렇게 피를 보고도 국방력 강화는 뒷전이었다. 일본군이 쌓은 성을 공격하느라 그렇게 애를 먹었으면 일본의 축성술과 방어 전술을 수용했음직도 한데 조선 후기에 쌓은 성이나 전기에 쌓은 성이나 거기서 거기다.

임진왜란 때 기껏 개발하고 도입했던 화약무기들은 발전 없이 정체됐고 17세기의 대포를 19세기에 쏘다가 서양 열강을 마음껏 웃기기도 했고 결국 일본의 군함이 열어젖힌 개화(開化)를 맞아야 했다.

그때라고 부국강병의 꿈이 없었던 것은 아니었다. 1876년 병자수호조약이 맺어지고 열강들과 수교를 하고 국제무대에 등장한 이래 고종 임금부터 개화를 꿈꾼 혁명가까지 조선이 망하고 말리라는 생각을 한 사람은 없었다.

다들 강한 군대와 번듯한 나라를 꿈꾸었고 그것이 언젠가는 현실이 되리라 생각했다. 다만 그러기에는 세상에 대한 눈치가 너무 없었고 자신의 기득권에 대한 탐욕이 막강했으며 스스로 강해지려는 청년보다는 외세에 의탁하는, 즉 수영을 배우기보다는 튜브에 의지하여 파도 타기만 즐기려는 어린애와 같았다.

청나라도 그랬지만 조선이 가장 부러워했던 것 중의 하나는 툭하면 인천항에 모습을 드러냈던 열강의 군함들이었으리라.

태평양은 고사하고 제주도에 갈 때도 염라대왕 알현 걱정을 해야 했던 노 젓는 나무판자 배가 아니라 집채만 한 덩치의 화륜선, 거기다 까마득한 거리에서도 척척 쏘아 맞히는 대포까지 장비한 위에 나부끼는 해당 국가의 깃발은 가히 간절한 부러움의 대상이었으리라. “우리도 군함을 갖고 싶다.”

그러나 당시 조선의 처지로 군함을 갖기란 1960년대 한국이 항공모함을 운용하는 것과 비슷한 수준의 ‘바람’이었을 것이다. 그러나 그때가 왔다.

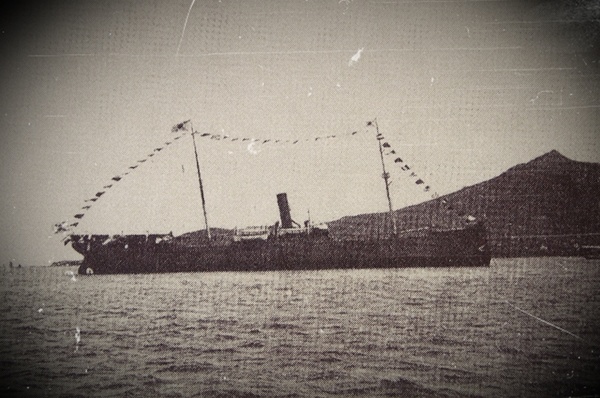

1903년 4월 15일 대한제국 고종 황제가 발주하고 일본의 미쓰이물산합명회사가 납품한 ‘군함’이 인천항에 모습을 드러낸다.

고종 황제는 이 배에 ‘양무’(揚武)라는 이름을 붙인다. 양무호. 오죽이나 무(武)에 대한 갈망이 컸으랴. 이제 황제 폐하가 거둥하시고 인천 백성들이 늘어선 가운데 장대한 열병식과 함께 전라좌수영이니 경상우수영이니 하는 ‘수군’이 아니라 대한제국의 근대적 해군 건설을 선언하시는 감동의 파노라마가 펼쳐지는 수순이었으나 유감스럽게도 그렇게 되지 못했다. 대한제국이 배의 삯을 지불하지 못해 일본이 인도를 거부했던 것이다.

양무호는 하릴없이 인천항에 닻을 내리고 있다가 넉 달 만에 대한제국에 인도됐다. 어쨌건 감격스러운 순간이지만 그 내막을 알고 보면 그 감격은 세 동강 네 동강이 난다.

원래 그 배는 군함이 아니었다. 팰라스 호라는 이름의 영국의 상선이었던 것을 일본이 인수하여 석탄 운반선으로 사용하던 배였다. 일본은 이 배를 25만원 주고 샀는데 이 망할 놈의 영국놈들이 사기를 친 것을 알게 된다. 즉 성능은 생쥐인데 석탄은 하마처럼 먹었던 것이다.

이 처치곤란을 어찌하나 고심하던 중에 찾아온 국제적 호구가 대한제국이었다. “우리도 해군이 필요한데 배 좀 파시오.” 아이고 덴노 헤이까 반자이. 일본은 잔뜩 거드름을 피우며 값을 퉁긴다. “아 이거 우리도 아까운 배인데 많이도 말고 55만원만 내시오. 까짓거 한국이 해군을 가진다는데 이웃 좋다는 게 뭐겠소.”

낡아빠진 상선이었다가 석탄운반선이었던 팰라스 호가 별안간 대포를 탑재하고 군함같이 보이도록 얼키설키 두드려 맞춰진 후 ‘양무호’라는 근사한 이름으로 한국에 오게 된 것은 대충 그런 사연이었다.

어찌어찌 한국측에 인도는 됐고 근대식 항해술을 접해 본 (일본 상선학교 견습생) 신순성이라는 분이 함장을 맡게 됐다. 그러나 양무호는 제대로 된 항해 한 번 못해 보고 다시 일본에 의해 징발된다.

1904년 러일전쟁이 터진 것이다. “배 한 척이 귀한데 지난번에 팔아먹었던 아니 참 양보했던 그 배 어디 갔소?” 양무호는 바로 일본군에 징발돼서 일본의 전쟁에 활용되다가 더욱 노후해 버린 뒤 아예 군함 아닌 선원실습용으로 쓰이다가 1909년 아예 일본에 되팔렸다. 가격은 4만여 원. 그리고 일본의 수송선으로 이용되다가 1960년 철광석을 싣고 싱가포르로 가던 중 침몰하여 그 운명을 다한다.

고종 황제는 배 한 척을 더 들여왔었다. 이름하여 광제호. 이 배는 상선을 개조한 배 아닌 진짜 군함이었지만 이 배 역시 침략자를 향해 대포 한 번 못 쏴보고 일본 해군으로 편입됐고 끈질기게 살아남아 해방까지 보게 되는데, 그때 일본인들의 철수선으로 이용된다.

즉 식민 통치 끝에 조선을 떠나는 일본인들이 대한제국 최후의 군함을 타고 자기네 땅으로 돌아간 것이다. 양무호와 광제호도 자신들의 서글픈 운명에 탄식을 금치 못했으리라. 왜 우리 팔자는 이렇단 말이냐.

국제적 호구였던 대한제국. 열강의 소용돌이 속에서 살아남을 지혜보다는 구색 맞추기에 눈이 더 돌아갔던 그 어리석음은 과연 우성 유전으로 남아 있을까 열성 유전자로 사라졌을까. 조급하지만 허세가 넘쳤고, 의욕적이었지만 순진하였으며 그래서 엉뚱한 놈 배불리기 일쑤였던 자주국방의 신화는 과거의 역사 속에서만 볼 수 있는 존재가 된 것일까.

꼭 그런 것 같지는 않다. 헬멧부터 장갑차까지 어뢰에서 헬기까지 돈을 트럭으로 갖다 부었던 사업들이 속 빈 강정이 된 꼴을 여러 번 보았거니와, 미국과 북한의 줄다리기가 시작되자마자 F35 사주겠다며 방방 뜨는 몰골은 1903년 4월 15일 바가지를 썼는지도 모른 채 “우리 군함 양무호”를 고대하던 대한제국 관료들과 고종 황제들의 얼뜬 표정을 연상시켜서 입맛을 쓰게 만든다.

국방은 국가가 국민에게 베푸는 제 1의 복지다. 그것을 소홀히 해서는 안 된다. 그러나 자고로 우리 역사에서 발생했던 국방의 문제는 대개 국방을 소홀히 해서가 아니라 그를 엄한 놈들이 자기 주머니 챙기는 화수분으로, 자기 권력 지키는 개로 전락시켰기 때문이었다. 아마 바다 속 고철이 된 양무호도 그렇게 말하고 있을 것이다.

페이스북 댓글