012486, 1010235, 기억나시는가? 이 숫자들의 의미가.

1983년 삐삐라는 것이 처음 나왔을 때가 그랬다. 10~20 자의 숫자를 상대방 삐삐에 전송할 수 있는 무선호출기. 연락을 바라는 전화번호를 전송하려는 수단으로 처음 나온 이 “첨단기기”는 사람들의 상상력으로 전화번호 이상의 메세지를 전달하기 시작했다.

012486-영원히 사랑해, 1010235-열렬히 사모…

지금 보면 피식하고 웃음이 나올 유치한 대응이지만 문자의 의미를 숫자로 바꾸어내는 사용자들의 상상력은 삐삐를 암호같은 의미 전달체계로 또는 연인간의 달달한 사랑고백을 하루에도 여러번씩 가능케 하는 존재로 바꾸어 냈다.

삐삐의 숫자전송이 문자전송으로 바뀌고, 휴대전화가 도입되고, 휴대전화의 문자 메세지가 70~80자 제한에서 꽤나 긴 장문의 전송이 가능하게 바뀌어가고 사람들의 상상력은 숫자에서 이제 기나긴 서사의 문장으로 또 바뀌었다.

기술은 발전하고, 사람들 간의 커뮤니케이션은 훨씬 빈번해지는데 뭔가 불편해지고 어색해졌다. 난 내가 좋은 사람과 교류하고 편하게 지내고 싶은데, 기술의 발전은 사람의 제한을 두고 적용되지 않는다. 내가 불편하고 싫은 사람 그들에게도 기술의 발전은 평등하게 적용된다.

삐삐 전에는 그랬다. 퇴근하면, 학교를 마치면, 주말에 집을 떠나면, 어찌되었건 그 때부터는 개인의 시간과 공간이 보장되기 시작했다. 부재중 전화가 몇통이 왔는지도 알 수 없고(전화를 건 사람이야 속타겠지만, 그거야 그 사람 사정이고), 딱히 나를 추적할 방법이 있던 것도 아니다. 마음만 먹으면 온전히 나의 시간과 공간을 즐길 수 있는 자유가 그래도 존재했었다.

이동통신기기가 발전하면서 그러한 자유가 깨지기 시작했다. 나를 찾을 일이 생기면 수시로 삐삐가 울려대고, 휴대전화가 오고, 문자메세지가 작렬한다.

물론 사람들은 이에 저항하는 방법을 찾아내기 시작한다. 전원을 꺼버리던지, 통화음이 오는 도중 배터리를 빼버리던지, 휴대폰을 들고 나갔다고 하던지, 문자메세지를 못봤다고 하던지 하는 방법으로 사람들은 끊임없이 자유를 방해하는 타인을 피해나가기 시작했다.

그리고 스마트폰이 등장했다.

이제 사람들은 문자메세지보다 카카오톡을 즐겨한다. 카카오톡 이외에도 데이터망을 이용하는 메세징시스템으로 사람들은 점차 이동하고 있다.

여러가지 이유가 있을 게다. 서로 다른 통신사와 핸드폰의 차이로 발생한 한계가 한가지의 문자메세지 시스템을 사용하면서 없어지게 되었을 테고, 특히 무제한 데이터 서비스의 도입으로 문자메세지에 들어가는 비용이 무료화 되는 효과도 컸을 게다.

특히 카카오톡은 그룹채팅, 이모티콘, 게임연동 등의 서비스를 제공하면서 더 많은 사람들의 유입, 더 많은 빈도의 메세지, 더 많은 수익창출모델을 만들어내고 있다. 카톡 천하일통이 눈앞에 보이는 수준으로 치닫고 있다.

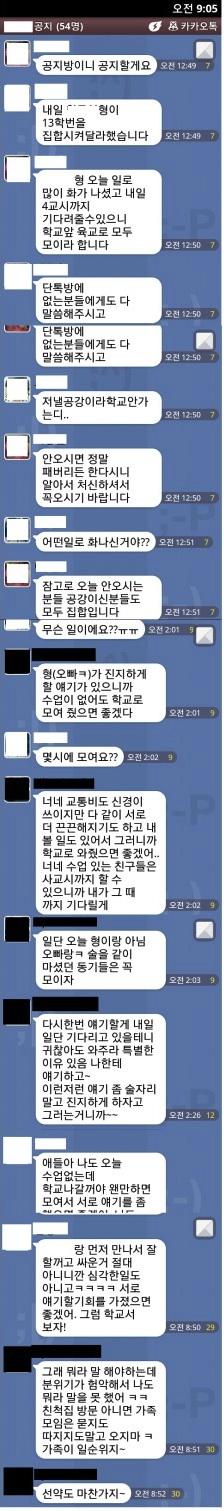

거대해진 카톡은 이제 일상적이고 강제적인 커뮤니케이션을 강요한다. 상대방이 문자메세지를 보냈는데 내가 읽었는지 안읽었는지도 상대방이 알게된다. 내가 원하지도 않는 사람들과 그룹으로 “강제로 초청되서” 원하지 않는 대화를 읽고 참여해야 한다. 그것이 직장 상사가 원하는 것이라면 더더욱 나의 의사와 무관해진다.

여러명이 참여한 그룹채팅에 응답이 없으면 왜 응답이 없냐고 타박을 당하고, 읽지 않음 표시가 떠있으면 누가 안읽었는지 색출하려 하고 빨리 읽고 응답하라고 또다른 압박을 가한다. 심지어 직장 동료와 일상적인 문자연결이 “첨단기기를 활용한 탄탄한 조직문화”로 여겨지고, 일상와 업무의 경계가 무너진다. 내가 그룹을 나가고 싶어도 누군가 초청하면 강제로 다시 편입된다. 새벽녘 또는 잠자리에 든 이후 카톡과 연동된 게임 초청 메시지로 짜증 내보지 않았던 사람은 또 얼마나 있을까?

이러한 강제적 커뮤니케이션의 정점에 직장상사나 권위적인 선배같은 존재가 자리하면 아주 피곤해진다. 서로의 일상을 표출하여 꺼내는 것을 끈끈한 인간관계로 여기는 사람은 단답형 문자나 이모티콘 없거나 건조한 문장에 사사건건 시비를 걸고, 끈끈한 인간관계로 서로 엮이기를 원한다. 직장과 학교 등에서만 아니라 스마트폰을 이용한 일상에서 항상 말이다.

기존 이동통신기기의 발달이 그래도 1:1의 관계, 피하거나 도망칠 수 있는 관계의 여지를 남겨뒀다면 스마트폰을 이용한 이동통신은 집단으로의 편입, 일상과 비일상의 경계를 무너뜨리고, 개인으로 존재하려는 자유마저 침해하기 시작했다.

생각해보라. 만약 카카오톡에 어느 지역에서 채팅하는지 알리는 기능까지 탑재된다면(이미 다른 SNS 메세지 시스템에선 탑재되어 있다), 직장상사가 카톡을 통해 나의 위치까지 추궁하게 된다.

주말 오전 업무지시를 일방적으로 보내놓고 왜 안 읽냐고 오후에 독촉문자가 온다. 조용히 책이라도 읽으며 즐기는 한가함에 그룹채팅에 강제 초대한 이들이 왜 답이 없냐고 너도나도 뭐라고 하고, 카톡에서 새로운 게임이 나올 때마다 새벽녘 게임 초대 메세지에 잠을 깬다. 그렇다고 카톡을 지워버리면 주변에 “유별난 놈”으로 낙인 찍힌다.

난 그래서 기술의 발전이, 특히 커뮤니케이션 기술의 발전이, 그것도 “한국적 마인드로 똘똘 무장한” 카카오톡의 선전이 정말 두렵다. 먹고 살기 위해, 왕따가 되지 않기 위해 어쩔 수 없이 카톡에 굴복할 수 밖에 없는 수많은 개인들에게 카톡의 집단 커뮤니케이션 기능은 재앙이며 공포다.

제발 자유로운 개인들의 선택을 보장하는 방향으로 메세징 기술의 개발은 불가능한 것인가? 집단적 커뮤니케이션에서 벗어나고 싶은 나같은 사람들은 이제 이루어질 수 없는 꿈을 꾸고 있는 것인가? 누구보다 스마트폰을 잘 사용하고 있다고 생각하는 필자지만, 요새처럼 스마트폰을 버리고 싶은 순간도 없다고 느끼는 지금.

당신의 자유는 어떠한가?

페이스북 댓글